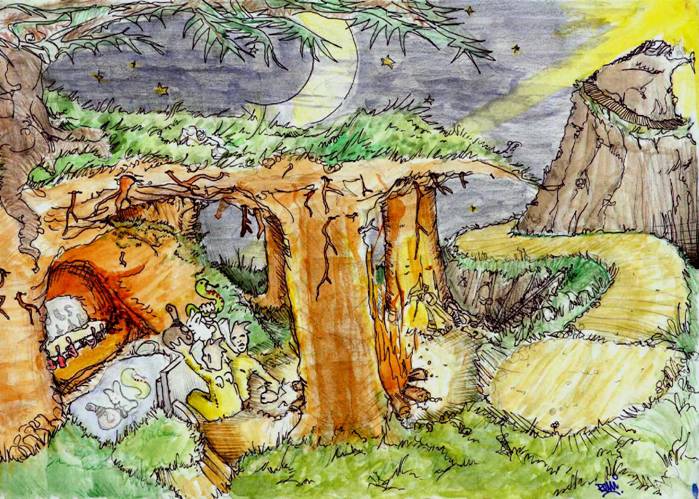

L'Allégorie de la CaverneIntroduction1. Le monde de la caverne2. La dialectique ascendante3. La dialectique contemplative4. La dialectique descendante5. Texte de l'Allégorie de la Caverne

Résumé: Le monde sensible, représenté par la caverne, est une illusion et un piège pour les hommes. La vérité est à l'opposé de ce que nous considérons comme le réel. Notre âme doit sortir de cette prison pour trouver la vérité. Mais le chemin qui mène à la connaissance est douloureux. Il exige un guide. Celui qui arrive au bout acquiert : Le SAVOIR, la LIBERTE, le BONHEUR, et la COMPASSION. Dans ce cours nous avons considéré les notions d'âme, d'esprit ou de conscience comme des synonymes en leur donnant un sens métaphysique de réalité spirituelle. Les traducteurs de Platon emploient indifféremment âme ou esprit. Si l'on entend par "métaphysique" l'ensemble de tout ce qui existe au-delà du monde physique, alors, l'allégorie de la caverne, propose une incursion l'âme dans ce monde, à l'aide d'images et de symboles. Platon y expose sa vision d'un univers à plusieurs "étages". Les êtres humains se situent à des "altitudes" différentes, en fonction de leur niveau de conscience. La plupart reste en bas, certains ont la curiosité et la volonté de "grimper" jusqu'au sommet pour comprendre, ce sont les PHILOSOPHES. "Le réel est ailleurs", c'était déjà la grande idée de Platon ! 1) dualiste : le dualisme est une théorie qui affirme l'existence de 2 mondes : l'un matériel, l'autre spirituel. 2)spiritualiste : le spiritualisme affirme la prééminence de l'esprit sur la matière. 3) tripartite : le tripartisme est une théorie qui divise l'univers, la société, l'individu, en 3 niveaux hiérarchisés. Thèmes principaux : l'âme (ou la conscience) et son accès à la VERITE. L'enjeu de cette réflexion est POLITIQUE. En effet, dans La REPUBLIQUE, Platon, cherche à définir le meilleur régime politique, celui qui ferait régner la justice. Il pense que la solution serait de confier - Le gouvernement aux PHILOSOPHES, c'est-à-dire, à ceux qui, grâce à l'évolution de leur âme, ont eu accès au savoir absolu et possèdent la vertu. - La protection de la cité aux GARDIENS. - Son entretien (production, commerce) aux ARTISANS.

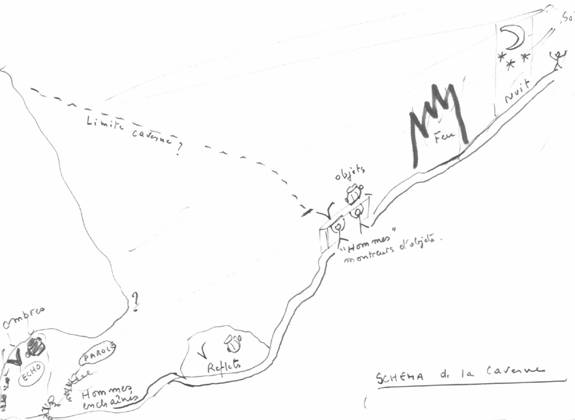

1 - "Je". Celui qui parle, c'est Socrate, le maître de Platon. Socrate n'a rien écrit. Il rappelait souvent qu'il était un "initié", c'est-à-dire qu'il avait reçu un savoir "ésotérique", (= secret), et une technique d'évolution spirituelle lui permettant d'accéder directement au savoir absolu. Les initiés ne devaient pas divulguer leur connaissances, c'est pourquoi Socrate utilise un langage codé. Les symboles sont muets, mais paradoxalement signifient encore plus que les mots. 2 - "toi". L'interlocuteur auquel il s'adresse, est l'un de ses disciples, Glaucon. Socrate utilise toujours le dialogue. Ici, Glaucon ne participe guère au débat. Le problème est de savoir où se situe notre âme par rapport à la vérité ultime. 4 Ces "hommes" c'est Nous, ce sont nos âmes, des substances immatérielles, invisibles, intemporelles. (Nous verrons plus tard que les "ombres" représentent les corps.) 6 Et justement "l'entrée ouverte à la lumière" indique la possibilité d'une circulation à double sens : des êtres peuvent entrer, d'autres sortir : ce n'est pas une prison. Il existe un échange entre ces univers. Mais qu'est-ce qui circule ? 7 La "Lumière" principalement. C'est elle qui entre à pleins flots dans notre monde. De quelle lumière s'agit-il ? Les âmes peuvent-elles, elles aussi, entrer ou sortir ? Lesquelles ? Comment ? 8 Nous sommes là "depuis notre enfance". Notre existence dans ce monde a un commencement. Nos âmes ne sont pas là depuis toujours, elles viennent d'ailleurs, elles sont arrivées là un beau jour, et elles se sont incarnées. Socrate et Platon croient en la réincarnation (théorie de la métempsychose). Nous étudierons cette conception plus tard dans le Mythe d'Er, République X. 9 Mais nos âmes sont "enchaînées", coincées dans les entraves de la vie physique. L'image des "jambes" et du "cou" enchaînés, précise la double nature de l'immobilisation. - D'abord l'âme, emprisonnée dans le corps, a perdu sa légèreté et sa mobilité originelles. Elle ne peut plus voyager dans l'espace, ni dans le temps, ni dans les différents mondes (elle n'a plus de "jambes" au sens figuré). - Ensuite, en "l'empêchant de tourner la tête", et en immobilisant les "yeux" (symboles de connaissance et de l'intelligence chez Platon et chez les Grecs en général), les chaînes rétrécissent la faculté de comprendre de l'âme. De 360° (= rotation complète = intelligence multidimensionnelle), à quelques degrés à peine, elle est réduite à un faisceau étroit, (= intelligence unidimensionnelle). Nous ne sommes plus capables de tout comprendre. Notre champ de conscience atteint son minimum. Nous ne pouvons comprendre que ce qui est "devant" nous, filtré par les sens de notre corps : le monde matériel, et nous sommes condamnés à l'illusion et à l'ignorance. 12 "Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée": un moyen d'accès existe, c'est un chemin déjà tracé : en grec Méthodos signifie voie, chemin. Il existe donc une technique, une discipline ou encore une "méthode" qui permettent déjà à la conscience de s'éloigner, puis de sortir de la caverne (= de ce monde, et de cette compréhension rétrécie), et enfin de monter. Mais ce travail est difficile, la route est élevée, toute ascension demande un effort et de la volonté pour l'atteindre. 13 "Le long de cette route est construit un petit mur". Il existe un clivage, une séparation entre les deux mondes. Où situer ce mur? est-il encore dans la caverne et sépare-t-il ceux qui savent de ceux qui ne savent pas ? Il figure un obstacle qui empêche l'intelligence d'accéder aux réalités de l'autre monde. Ce mur est placé comme celui d'un théâtre de marionnettes. Il suppose, d'une part des "montreurs", d'autre part des objets montrés. Attention, dans l'Antiquité, comme aujourd'hui encore en Orient, le spectacle de marionnettes n'a rien à voir avec le "guignol" que nous connaissons aujourd'hui, les montreurs de marionnettes sont des prêtres qui mettent en scène des représentation de divinités. Le spectacle a une fonction pédagogique et religieuse. Il rend visible ce qui existe dans le monde surnaturel. C'est un enseignement sacré. 14 "Des HOMMES" sont là, cachés par ce mur, mais bien réels et actifs. Ce sont des âmes (ou des esprits). Mais contrairement à celles qui sont en bas dans la caverne, celles-ci ne sont pas dans le monde sensible, elle sont plus haut que nous, plus près de la vérité. Elles ne sont pas enchaînées, et leurs ombres ne sont pas projetées sur le fond de la caverne. Donc elles ne sont pas incarnées dans des corps. Ne sont-elles pas de purs esprits, qui se situent au-dessus de nous, et qui ont peut-être quelque chose à nous apprendre. En effet: 15 "Portant des objets de toute sorte, qui dépassent le mur", ces êtres donnent quelque chose à voir. L'on peut penser qu'ils envoient des messages sous formes de symboles. Autrefois c'était à travers des récits imagés, des allégories, des paraboles, des contes ou encore dans l'architecture des pyramides, des temples, des cathédrales, que les sages transmettaient leur enseignement secret. Mais ces objets sont eux-mêmes conçus à partir de modèles, (de formes, d'essences, d'idées, d'originaux ou d'archétypes : tous ces termes sont équivalents chez Platon) qui se trouvent dans le monde supérieur : le monde intelligible que seule l'intelligence d'une conscience évoluée peut comprendre. (Voir II, § 17.) 16 "Les uns parlent". Entre ces esprits, la communication est directe, elle circule d'âme à âme. Elle n'a rien à voir avec ce langage "écho" dont il est question plus loin. S'agit-il d'une langue originelle?, d'une sorte de télépathie?, d'un langage universel?. 17 Les "hommes" de la caverne, ces esprits enchaînés, quant à eux, n'ont jamais "vu autre chose (...) que des ombres". Le sens de la vue symbolise la connaissance (nous l'avons déjà dit). Pour nous, celle-ci est dirigée nécessairement vers le monde matériel, du fait de notre position au fond de la caverne et de la direction de notre regard. Ce que nous connaissons, ce sont les objets sensibles, concrets, les corps physiques. L'ombre n'a pas de relief ni de couleur, sa seule réalité lui vient de son contour, lui-même synthèse de forme et de lumière. Cette réalité lui vient d'en haut. L'on peut en déduire que l'ombre est le plus bas degré de réalité possible, qu'elle n'a aucune densité ontologique (=que son niveau d'existence est le plus proche du vide). Pour Platon, en effet, la matière n'a pas de consistance réelle, pas de réalité, elle est condamnée à la disparition. Tout ce qui est matériel dans les corps se désagrège nécessairement. "Prendre pour des objets réels les ombres que nous voyons", croire en leur réalité, c'est la plus grave des ILLUSIONS, celle qui nous condamne définitivement à l'ignorance. Ce qui est éternel dans les corps, c'est leur forme c'est-à-dire l'IDEE. Le terme grec employé par Platon est : EIDOS qui signifie à la fois Idée, Essence ou Forme. Par exemple, la matière de la table est périssable, sa forme, au contraire est indestructible: n'importe quel menuisier, à n'importe quelle époque peut concevoir dans son esprit la forme (=l'idée) d'une table, et recréer une table concrète. Il en résulte que le monde que nous percevons n'est que l'envers d'une réalité inaccessible, et que nous ne comprenons qu'à l'envers les messages qui nous sont envoyés. Platon veut dire que nous n'en comprenons pas du tout la signification spirituelle. Enfin, nous nous percevons nous-mêmes à l'envers de ce que nous sommes vraiment. Nous sommes des esprits, or nous ne voyons de nous et des autres que nos corps. Tragique méprise. Mais bien plus, nous nous méprenons sur les mots : 18 "L'écho" du fond de la caverne, nous trompe doublement sur l'émetteur du langage. D'une part, nous croyons que ce sont nos corps et ceux de nos voisins qui parlent et non nos esprits, d'autre part, nous ne savons pas interpréter le sens des messages qui nous sont envoyés, quand ce sont les paroles des "hommes" d'en haut. nous les décodons au ras de la matière, (au sens propre ou littéral) au lieu d'en chercher l'esprit (sens figuré). Les mots sont décentrés, coupés de leur véritable origine. Ils voilent la réalité au lieu de la révéler. D'où la nécessité d'un véritable travail sur les mots, et sur les symboles, pour les "recoller" à leur sens profond et originel. D'où l'importance de l'herméneutique, ou du déchiffrement du sens caché (crypté) des symboles.

L'ascension de la conscience vers la vérité. Un événement se produit: quelqu'un décide de libérer un prisonnier, et a le pouvoir de le faire. QUI est cet être ? Le texte en parle une dizaine de fois, d'une manière totalement impersonnelle et mystérieuse, sous la forme du "ON" ou encore du "QUELQU'UN". Il est clair que cet être n'est pas ou n'est plus, prisonnier. Est-ce un esprit non incarné? ou un esprit désincarné? Le texte reste muet à ce sujet. On pourrait penser à ces êtres que les religions appellent des "anges". A moins qu'il ne s'agisse plutôt des "initiés". En faisant référence à la théorie de Socrate lui-même, l'on peut poser l'hypothèse qu'il existe des SAGES, capables de "voyager par la voie unie du ciel" (cf. Le Mythe d'Er), c'est-à-dire dont l'âme n'est pas vraiment enchaînée au corps, parce qu'ils ont déjà été capables de faire cette expérience de libération, et qui, à leur tour, sont capables de devenir des guides. Ainsi se fait la transmission du savoir, d'âme à âme. C'est justement cette expérience "extraordinaire" (puisqu'il s'agit d'un individu unique, et d'un événement qui l'arrache à son monde quotidien ordinaire, qui nous est décrite ici.) Cette expérience est un choc qui permet à la conscience de jaillir hors de ses liens. Sans doute Socrate, lui-même "guéri de son ignorance", nous relate-t-il son propre itinéraire, dans cette allégorie. Ce cheminement se fait en plusieurs étapes: 1 - "ON les délivre, et ON les guérit". La montée vers la vérité est traduite en termes de LIBERTE ou du moins de LIBERATION, et de SANTE. Pour Socrate, en effet, le corps (matière dans laquelle est incarné l'esprit), est "la prison" et "la maladie de l'âme". (Ce thème de la dévalorisation du corps est récurrent (=répétitif) en Occident et n'est pas sans conséquences graves). Bref, la connaissance est un REMEDE, mais l'on ne peut pas y accéder tout seul. 2 - "ON détache l'UN de ces prisonniers".(1ère étape) Le début du processus (du cheminement) est rude ! IL ne s'agit rien moins que d'un dédoublement et d'une DECORPORATION c'est-à-dire d'une expérience au cours de laquelle l'esprit se détache et se sépare du corps. Cet événement est SUBI, en dehors de la volonté du sujet. L'intervention est extérieure à l'homme. L'on ne s'initie pas tout seul, cela "tombe du ciel"! Mais pourquoi le choix se porte-t-il sur UN seul? Sur quels critères est-il "élu"? Ce choix est-il arbitraire? ou fondé sur le mérite? Sommes-nous inégaux dans le monde sensible? Y a-t-il des consciences plus évoluées les unes que les autres? Pourtant celui qui vient d'être choisi n'a pas l'air très heureux, ni coopératif, nous allons voir ses résistances ! Un seul élu, est-ce une conception ELITISTE, ou bien l'évolution est-elle une "affaire" individuelle et serons-nous alors choisis les uns après les autres, à tour de rôle ? Le texte ne dit rien là-dessus. 3 - "ON le force à se dresser immédiatement". La libération est vécue comme une contrainte. Elle n'est pas spontanée, pas facile. Elle s'apparente à un CHOC, à une sorte de traumatisme. Brutale, soudaine, intempestive, elle rompt brusquement avec le quotidien. L'âme, d'un seul coup, sans raison apparente, est déconnectée, verticalisée. 4 - "à tourner le cou". La conscience est dirigée dans une direction opposée à celle de la matière, vers celle du monde de l'esprit. On appelle conversion ce retournement. Il est clair qu'il s'agit d'une aventure intérieure. 5 - "à marcher", c'est-à-dire à retrouver la mobilité de son esprit. 6 - "à lever les yeux vers la lumière", il s'agit d'une élévation du niveau de conscience. (Dans certaines initiations on utilisait des breuvages, des vibrations sonores, des postures, des techniques de maîtrise du souffle etc.) 7 - "Il souffrira". La mutation est douloureuse. 8 - "L'éblouissement l'empêchera de distinguer..." C'est un paradoxe, la lumière, essentielle à la vision, produit le contraire : un aveuglement, une cécité provisoire. C'est une période transitoire de crise spirituelle, de perte des repères et des certitudes. Le prisonnier libéré ne voit plus le monde d'où il vient, ni encore celui où il va. Il est désorienté. Les yeux éblouis représentent une intelligence perturbée, qui a perdu le sens, donc apparemment insensée, "folle". L'illuminé paraît "fou" aux autres. Mais, dans l'Antiquité grecque, la folie était le signe du contact avec le surnaturel. (Cf. M.Foucault: Histoire de la folie). 9 - "quelqu'un lui vient dire..". Dans cette phase de grand trouble, l'ex-prisonnier n'est pas seul. Il est, à son insu, accompagné par une autre conscience, il reçoit même un enseignement, au cours duquel les mots sont recentrés. Son guide veille sur lui. 10 - "Plus... plus... plus..." Les différentes étapes de la progression vers une réalité de plus en plus dense sont indiquées. Il s'agit d'une progression à la fois ontologique et axiologique. 11 - "à force de questions". L'on reconnaît ici la méthode de Socrate: la MAÏEUTIQUE, qui consistait à "torpiller" son disciple, et à le déstabiliser, par rapport à ses certitudes, par toute une série d'interrogations. 12- "ses yeux (...) blessés". L'intelligence est abîmée, elle a subi des dégâts. Il y a danger. La précipitation peut être mortelle. La vérité ne peut pas être regardée en face, sans préparation. La suite du texte nous montre toute l'ascèse (=le renoncement), et la discipline nécessaires. 13 - "n'en fuira-t-il pas la vue?". Ce qui s'exprime là, c'est la tentation de l'âme de régresser, de redescendre, de revenir à un état antérieur, dans ses anciens repères où il se sentait en sécurité. Période de doute de tout "voyageur" spirituel. 14 - "on l'arrache", on lui fait "gravir"... on le "traîne". Il "souffre vivement"... il se "plaint"... de ces "violences". Tous ces termes soulignent la douleur, les contraintes et la difficulté de cet exercice que le sujet peut percevoir comme une "violence" qui lui est faite. Et l'on peut établir un parallélisme entre cet événement de l'esprit et la NAISSANCE d'un nouveau-né. Mais ne s'agit-il pas d'une deuxième naissance ? Celle de l'esprit dans un autre monde, une ouverture de la conscience au monde du divin. 15 - "il aura besoin d'habitude". L'initiation exige un apprentissage lent et patient, à l'aide d'exercices progressifs. La montée est graduelle. Elle passe par des étapes codifiées, les différents degrés d'initiation. (Cf. dans les traditions, le symbolisme des clefs - d'argent - d'or - et de diamant, ou des différentes "chambres" de la Belle au bois dormant.) 16 - "de l'ombre... aux reflets dans les eaux". (2ème étape.) Les figures y ont gagné ici plus de détails et de couleurs. Dans le monde sensible, nous avons l'impression de nous éloigner du réel à mesure que nous entrons dans l'abstraction. Au contraire, chez Platon, c'est à mesure que nous nous éloignons du monde concret, en progressant vers l'abstraction, que nous nous rapprochons de la REALITE et de la VERITE. Pour Platon une figure imaginée est plus réelle qu'une figure perçue avec les sens. Avec les reflets, nous sommes au stade de l'IMAGINATION. Mais la connaissance empirique (par les sens) et la connaissance imaginative sont toutes les deux classées au même niveau, celui de la "SIMULATION". Cf. à la fin du cours la "LIGNE". 17 - "ensuite, les objets eux-mêmes".(3ème étape.) En passant des reflets aux objets eux-mêmes, nous avons encore gagné le volume et la masse, donc un niveau de connaissance encore supérieur. Ces objets sont bien mystérieux, ils ne sont pas concrets puisqu'ils sont à l'extérieur de la caverne. Ils sont "fabriqués" nous dit-on. Ils ne peuvent être élaborés que par des initiés, et dans le but d'être "montrés" donc pour servir à l'enseignement sous forme de MESSAGES. Ils sont de natures différentes "en pierre, en bois, en toute espèce de matière"... L'on peut alors proposer l'hypothèse suivante: ce seraient des constructions ou articulations, d'images, de symboles, de sons, de formes, de nombres, en systèmes cohérents ou en œuvres d'art, visant à donner une idée ou des informations sur le monde intelligible de l'au-delà, en prenant comme modèles les vrais archétypes, (ou essences ou idées) du monde invisible. Il existe, par exemple des contes, des mythes, des musiques, des architectures, des numérologies... qui sont censés donner une "copie" de vérités plus fondamentales. Il suffit de CROIRE ce qui est révélé. C'est la connaissance par la FOI, que Platon appelle "CREANCE". (La 4ème étape), c'est la contemplation des "modèles" originaux à partir desquels sont fabriqués ces objets de foi, dont Platon ne parle pas directement ici, alors qu'il les cite dans le texte sur "la LIGNE" qui précède juste l'Allégorie de la caverne et dans le Mythe d'Er, ce sont les essences, les formes pures telles qu'on les trouve dans les MATHEMATIQUES, et que l'on peut organiser grâce au raisonnement logique. Platon appelle "DISCURSION" ce type de réflexion. Cette connaissance qui passe par un intermédiaire, Platon la nomme: "DIANOETIQUE". 18 - "après cela. pendant la nuit......" (5ème étape). Cette indication d'une arrivée dans la nuit peut suggérer d'une part qu'il faut aller au-delà du feu allumé, à l'extérieur certes, mais à la lisière de la caverne, d'autre part qu'il faut dépasser le type de connaissance que l'on vient d'acquérir, voire y renoncer, faire le vide, opérer un lâcher-prise par rapport à toutes les structures logiques que l'on avait mises en œuvre jusque-là, et CHANGER DE REGIME INTELLECTUEL. Il faut passer à un autre type de compréhension supra-rationnelle, immédiate, intuitive. Mais avant d'y accéder, il y a ce passage obligé de la conscience par la nuit ou les ténèbres (cf. "l'œuvre au noir" des alchimistes, le "tunnel" des mystiques) qui opère une métamorphose de la connaissance et de l'âme.

1 - "contempler... plus facilement. les astres...la lune...les corps célestes." (6ème étape.) Des objets fabriqués aux corps célestes, on gagne encore l'énergie. D'un seul coup, l'intelligence est comme décantée par l'obscurité et se transforme en une intuition directe, immédiate, des vérités. elle n'a plus besoin du langage. Platon la nomme "INTELLECTION". Cette connaissance s'appelle NOETIQUE. Elle est pure contemplation, directe, silencieuse, de la vérité absolue. Pourtant il y a encore deux niveaux dans cette connaissance : celle des astres d'abord, celle du Soleil ensuite. Platon croyait en "l'astronomie sacrée", non accessible à la science, dans laquelle les astres représentaient des énergies qualitatives originelles, et dont les mouvements reflétaient l'ordre parfait du monde intelligible. (cf. le modèle astronomique donné par Platon dans le Mythe d'Er, avec les pesons emboîtés qui tournent dans des sens différents, émettant des luminosités et des couleurs différentes...) Tandis que les savants ne comprennent que le comment des choses, les sages ou philosophes ont accès eux, grâce à cette démarche métaphysique, au pourquoi des choses, c'est-à-dire au SENS. 2 - "à la fin ce sera le SOLEIL..." (7ème étape.) Degré ultime, aboutissement de la dialectique ascendante, c'est le stade de L'ILLUMINATION finale. La VERITE ABSOLUE s'imprime des l'esprit de celui qui la contemple, et le transforme en un être de lumière. 3 - "il en viendra à conclure". Ici, "ON" ne lui enseigne plus rien. "ON" l'a seulement conduit là où il peut CONSTATER par lui-même, la réalité de ce qu'il voit, c'est-à-dire faire sa propre "expérience ontologique" ou encore son "expérience métaphysique". 4- "il se réjouira..." Au terme de cette ascèse, il connaît, non plus les plaisirs de la satisfaction organique, mais la véritable JOIE spirituelle, celle que les mystiques nomment "EXTASE", une pure volupté de l'âme que rien ne peut égaler. a - au SAVOIR ABSOLU. b - à la LIBERTE c - au BONHEUR. Pourquoi ne pas rester là ? 5 - "et plaindra" ses anciens compagnons. Grandeur, supériorité, générosité, élégance, d'un esprit, qui au lieu de s'abandonner à sa propre jubilation égoïste, est immédiatement renvoyé à un pur sentiment altruiste de compassion, qui se traduit par un désir gratuit d'aide à ses semblables restés dans l'ignorance. Il découvre sa vocation d'instructeur ou d'initiateur. L'esprit accède de plus : d - à la COMPASSION. 6 - "S'ils se décernaient honneurs... pour celui qui saisissait de l'œil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le mieux..." Au regard de l'initié, c'est-à-dire du PHILOSOPHE, la "connaissance" que les hommes prétendent détenir dans le monde sensible, est ridicule et dérisoire. Fondée sur les apparences, et la mémoire elle ressemble à un jeu infantile de devinettes. Platon vise ici sans doute les empiristes et les SOPHISTES qui ne sont que des PHILODOXES, (= des amoureux de l'opinion). Mais l'ignorance est telle, dans le monde d'en bas, que ces manipulateurs de l'illusion passent pour des savants, et sont honorés et puissants. Hiérarchie vaine et elle-même illusoire. 7 - "Penses-tu que notre homme fût jaloux(...) et qu'il portât envie... ?". Deux sentiments complètement étrangers à l'initié! Il est d'une autre essence, son expérience l'a métamorphosé et lui a donné sa propre consistance et son autonomie. Il n'est pas question pour lui d'entrer en compétition avec les autres prisonniers. 8 - "Il préférera mille fois n'être qu'un valet de charrue, au service d'un pauvre laboureur...". La hiérarchie est inversée ! Les hommes les plus honorés, les plus puissants, les plus savants dans le monde de la caverne, c'est-à-dire dans notre société, ne sont aux yeux de l'illuminé que des ignorants, inconscients de leur ignorance. L'IGNORANCE QUI S'IGNORE est au plus bas degré de l'échelle du savoir. Donc, tous ces gens ne sont pas dignes d'envie. C'est pourquoi l'illuminé se moque d'être le dernier dans la hiérarchie sociale. Tranquille, caché aux regards de la foule, il peut pratiquer ses exercices spirituels et accéder à un niveau de conscience qui le comble infiniment plus que tous les honneurs et que toutes les richesses matérielles. Socrate était lui-même un "va-nu-pieds". (cf. dans le bouddhisme, l'affirmation que les êtres de lumière, (= les "boddhisattvas"), préfèrent se réincarner dans les êtres dont les statuts sociaux sont les plus humbles.) (cf. dans le christianisme, la parole du Christ: "Les premiers seront les derniers"), et inversement ! Hiérarchie sociale et hiérarchie spirituelle sont à l'opposé l'une de l'autre. L'être de lumière, ou l'illuminé, est débarrassé, guéri, purifié de toute volonté de puissance. On aboutit là à un PARADOXE tragique ! En effet celui qui a accédé au savoir absolu, le philosophe, est le seul qui soit DIGNE et CAPABLE de GOUVERNER, or il ne le désire pas: "Ne t'étonne pas que ceux qui se sont élevés à ces hauteurs ne veuillent plus s'occuper des affaires humaines" (L.85) - ceux qui ont le goût de la vérité n'ont pas celui du pouvoir ! ( les philosophes) - ceux qui ont le goût du pouvoir n'ont pas celui de la vérité ! (les philodoxes) Il faudrait que "les philosophes soient rois ou que les rois soient philosophes", pour que se réalisent à la fois la justice l'harmonie et la paix dans les cités.

1 - "Imagine que cet homme redescende dans la caverne, et aille s'asseoir à son ancienne place." Il s'agit là du processus inverse du détachement. C'est donc le mouvement par lequel l'esprit revient dans le corps, le réintègre. L'on peut supposer que pendant le temps de la méditation (de la montée de l'esprit des les régions supérieures), le corps se trouvait dans une sorte d'immobilité léthargique et comme inconscient. Or maintenant, le corps retrouve "ses esprits". Il reprend conscience ou plutôt la conscience le reprend. 2 - Il aura "les yeux aveuglés par les ténèbres, en venant (...) du plein soleil". Nouvelle sorte de cécité ! - La première cécité était due au passage des ténèbres à la lumière. - La deuxième cécité est due au passage de la lumière aux ténèbres. Cela signifie que son intelligence paraît voilée, donc qu'aux yeux des autres il est "fou". Il était habitué à un tel horizon, à une telle intensité de lumière (= de connaissance), que le domaine étroit et obscur dans lequel il vient de retomber le met dans une situation de désadaptation et d'échec. C'est ce thème qu'illustre Baudelaire dans l'ALBATROS. "Ces rois de l'azur, maladroits et honteux 3 - Il apprête "à rire à ses dépens". Ne pas confondre RIRE, et RIRE DE. "Rire de" c'est ridiculiser. C'est une attitude de mise à l'écart, de refus de ce (ou celui) que l'on ne comprend pas ou de ce ou (celui) que l'on n'accepte pas. C'est le premier degré de la violence, il signifie rejet, mépris, intolérance. Platon se méfie du rire. 4 - Ils disent "qu'il en est revenu la vue ruinée, (...) et que ce n'est (...) pas la peine (...) d'y monter". Et ce sont des calomnies. En effet, l'illuminé a l'apparence de quelqu'un qui n'est plus apte à la vie sociale, si l'on s'en tient à la seule apparence, alors, il est compréhensible que la philosophie fasse peur. Le philosophe n'est pas comme tout le monde, il est solitaire et il "plane" un peu. Il paraît inutile, et à la limite dangereux au regard de ceux qui ne connaissent pas la vérité. 5 - " si quelqu'un tente de LES délier". Il est clair que ce quelqu'un c'est lui, le sage revenu dans la caverne. Mais il y a une énorme différence par rapport à la libération du début. En effet, alors qu'il avait été lui-même libéré seul : le premier choix avait été élitiste, et l'enseignement "ésotérique", dispensé à un seul sujet, il décide, lui, de passer à un mode beaucoup plus démocratique de fonctionnement : il choisit de libérer tout le monde, et son enseignement s'adresse également à tous, il est "exotérique". Mais il n'a même pas le temps de commencer son œuvre, il est condamné sur sa seule intention de les libérer. 6 - " ne le tueront-ils pas ?". Certes ils le tueront, et ils l'ont tué. L'escalade de la violence conduit au meurtre, c'est à dire à l'élimination physique. C'est Platon qui écrit ce texte. Or justement, son maître Socrate, le sage, l'initié, a été condamné à mort par le tribunal d'Athènes et empoisonné. (Les Chrétiens pourraient lire dans ce texte l'histoire du Christ, et c'est ce que certains philosophes chrétiens feront au Moyen Âge.) Ce n'est pas la vérité, mais l'ignorance qui est dangereuse. Les préjugés (= juger, penser, avant d'avoir réfléchi), conduisent à la méchanceté et à la violence. Il convient maintenant de revenir sur ce que nous avions appelé "violence" au moment de la dialectique ascendante, pour la comparer à celle que subit l'illuminé à son retour. Elles n'ont rien de comparable. - La première "violence" est une contrainte douloureuse qui conduit l'être à son épanouissement maximum. Le guide est généreux, altruiste et désintéressé. D'ailleurs, il s'efface au moment de la dialectique contemplative. Il a conduit un être à "naître" , à une exaltation de son existence. - La deuxième violence détruit le sujet. Les autres prisonniers sont dogmatiques et fanatiques, la différence leur fait peur. Ils "éliminent" celui qui n'est pas et qui ne pense pas comme eux. Ils l'anéantissent. Pourtant, ce n'est pas en tuant le philosophe que l'on tue la philosophie. Au contraire, en condamnant à mort Socrate, les Grecs l'ont immortalisé. Ils en ont fait un héros. La mission du philosophe est de guérir l'ignorance, et par-là même d'éradiquer la violence. Au livre VI de La REPUBLIQUE, Platon propose à travers le schéma de la LIGNE, un modèle beaucoup plus abstrait de ces différents types de connaissances Texte sur la LIGNE "Prends donc une ligne coupée en deux segments inégaux, l'un représentant le genre visible, l'autre le genre intelligible, et coupe de nouveau chaque segment suivant la même proportion ; tu auras alors, en classant les divisions obtenues d'après leur degré relatif de clarté ou d'obscurité, dans le monde visible, un premier segment, celui des images - j'appelle images d'abord les ombres, ensuite les reflets que l'on voit dans les eaux, ou à la surface des corps opaques, polis et brillants, et dans toutes les représentations semblables.(...) Pose maintenant que le second segment correspond aux objets que ces images représentent, j'entends les animaux qui nous entourent, les plantes, et tous les ouvrages de l'art. (...) Sous le rapport de la vérité et de son contraire, la division a été faite de telle sorte que l'image est à l'objet qu'elle reproduit comme l'opinion est à la science. (...) Examine à présent comment il faut diviser le monde intelligible. (...) De telle sorte que pour atteindre l'une de ses parties l'âme soit obligée de se servir, comme d'autant d'images, des originaux du monde du monde visible, procédant à partir d'hypothèses, non pas vers un principe, mais vers une conclusion ; tandis que pour atteindre l'autre - qui aboutit à un principe anhypothétique - elle devra, partant d'une hypothèse, et sans le secours des images utilisées dans le premier cas, conduire sa recherche à l'aide des seules idées prises en elles-mêmes. (...) Applique maintenant à ces quatre divisions les quatre opérations de l'âme : l'intelligence à la plus haute, la connaissance discursive à la seconde, à la troisième la foi, à la dernière l'imagination".

(Les proportions indiquées dans le texte pour la grandeur respective des lignes ne sont pas respectées dans ce tableau.)

Extrait de La République Livre VII (514 a - 518c) "- Maintenant repris-je, représente-toi de la façon que voici notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière; ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'il ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête ; la lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux ; entre le feu et les prisonniers passe une route élevée : imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles. - Je vois cela, dit-il. - Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des objets de toutes sortes, qui dépassent le mur, et des figures d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois, et en toute espèce de matière ; naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. - Voilà, s'écria-t-il un étrange tableau et d'étranges prisonniers; - Ils nous ressemblent, répondis-je ; et d'abord, penses-tu que dans une telle situation ils aient vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face ? - Et comment ? observa-t-il s'ils sont forcés de rester la tête immobile toute leur vie? - Et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de même ? - Sans contredit. - Si donc, s'ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient ? -Nécessairement. - Et si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croiraient-ils entendre autre chose que l'ombre qui passerait devant eux ? - Si, par Zeus, dit-il. - Assurément, repris-je, de tels hommes n'attribueront de réalité qu'aux ombres des objets fabriqués. - C'est de toute nécessité. - Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement, si on les délivre de leurs chaînes et qu'on les guérisse de leur ignorance. Qu'on détache l'un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière : en faisant tous ces mouvements il souffrira, et l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu'il répondra si quelqu'un vient lui dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de vains fantômes, mais qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste ? Si, enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est, ne penses-tu pas qu'il sera embarrassé, et que les ombres qu'il voyait tout à l'heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant ? - Beaucoup plus vraies, reconnut-il. - Et si on le force à regarder la lumière elle-même, ses yeux n'en seront-ils pas blessés ? N'en fuira-t-il pas la vue pour retourner aux choses qu'il peut regarder, et ne croira-t-il pas que ces dernières sont réellement plus distinctes que celles qu'on lui montre ? - Assurément. - Et si, repris-je, on l'arrache de sa caverne par force, qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le lâche 40- pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas vivement, et ne se plaindra-t-il pas de ces violences ? Et lorsqu'il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous appelons vraies ? - Il ne le pourra pas, répondit-il ; du moins dés l'abord. - Il aura, je pense, besoin d'habitude pour voir les objets de la région supérieure. D'abord ce seront les ombres qu'il distinguera le plus facilement, puis les images des hommes et des autres objets qui se reflètent dans les eaux, ensuite les objets eux-mêmes. Après cela, il pourra, affrontant la clarté des astres et de la lune, contempler plus facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même, que pendant le jour le soleil et sa lumière. - Sans doute. - A la fin, j'imagine, ce sera le soleil - non ses vaines images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit - mais le soleil lui-même à sa vraie place, qu'il pourra voir et contempler tel qu'il est. - Nécessairement, dit-il. - Après cela il en viendra à conclure au sujet du soleil, que c'est lui qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible, et qui, d'une certaine manière, est la cause de tout ce qu'il voyait avec ses compagnons dans la caverne. - Evidemment, c'est à cette conclusion qu'il arriverait. - Or donc, se souvenant de sa première demeure, de la sagesse que l'on y professe, et de ceux qui y furent ses compagnons de captivité, ne crois-tu pas qu'il se réjouirait du changement et plaindrait ces derniers ? - Si, certes. - Et s'ils se décernaient alors entre eux honneurs et louanges, s'ils avaient des récompenses pour celui qui discernait de -l'oeil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le mieux celles qui avaient coutume de venir les premières ou les dernières, ou de marcher ensemble, et qui par là était le plus habile à deviner leur apparition, penses-tu que notre homme fût jaloux de ces distinctions, et qu'il portât envie à ceux qui, parmi les prisonniers, sont honorés et puissants ? Ou bien, comme le héros d'Homère (Achille), ne préférerait-il pas mille fois n'être qu'un valet de charrue, au service d'un pauvre laboureur, et souffrir tout au monde plutôt que de revenir à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait ? - Je suis de ton avis, dit-il ; il préférera tout souffrir plutôt que de vivre de cette façon là. - Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et aille s'asseoir à son ancienne place : n'aurait-il pas les yeux aveuglés par les ténèbres en venant brusquement du plein soleil ? - Assurément si, dit-il. - Et s'il lui faut entrer de nouveau en compétition, pour juger ces ombres, avec les prisonniers qui n'ont point quitté leurs - chaînes, dans le moment où sa vue serait encore confuse et avant que ses yeux se soient remis (or l'accoutumance à l'obscurité demandera un temps assez long), ne prêtera-t-il pas à rire à ses dépens, et ne diront-ils pas qu'étant allé là-haut il en est revenu avec la vue ruinée, de sorte que ce n'est pas la peine d'essayer d'y monter ? Et si quelqu'un tente de les délier et de les conduire en haut, et qu'ils puissent le tenir en leurs mains et le tuer, ne le tueront-ils pas ? - Sans aucun doute, reprit-il. - Maintenant, mon cher Glaucon, repris-je, il faut appliquer point par point cette image à ce que nous avons dit plus haut, comparer le monde que nous découvre la vue au séjour de la prison, et la lumière du feu qui l'éclaire à la puissance du soleil. Quant à la montée dans la région supérieure et à la contemplation de ses objets, si tu la considères comme l'ascension de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée, puisque aussi bien tu désires la connaître. Dieu sait si elle est vraie. Pour moi, telle est mon opinion : dans le monde intelligible l'idée du bien est perçue la dernière et avec peine, mais on ne la peut percevoir sans conclure qu'elle est la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau en toutes choses ; qu'elle a, dans le monde visible, engendré la lumière et le souverain de la lumière ; que dans le monde intelligible, c'est elle-même qui est souveraine et dispense la vérité et l'intelligence ; et qu'il faut la voir pour se conduire avec sagesse dans la vie privée et dans la vie publique. - Je partage ton opinion, dit-il; autant que je le puis. - Eh bien ! partage-la encore sur ce point, et ne t'étonne pas que ceux qui se sont élevés à ces hauteurs ne veuillent plus s'occuper des affaires humaines, et que leurs âmes aspirent sans cesse à demeurer là-haut. Cela est bien naturel si notre allégorie est exacte. - C'est, en effet, bien naturel, dit-il. - Mais quoi ? penses-tu qu'il soit étonnant qu'un homme qui passe des contemplations divines aux misérables choses humaines ait mauvaise grâce et paraisse tout à fait ridicule, lorsque, ayant encore la vue troublée et n'étant pas suffisamment accoutumé aux ténèbres environnantes, il est obligé d'entrer en dispute, devant les tribunaux ou ailleurs, sur des ombres de justice ou sur les images qui projettent ces ombres, et de combattre les interprétations qu'en donnent ceux qui n'ont jamais vu la justice elle-même ? - Il n'y a là rien d'étonnant. - En effet, repris-je, un homme sensé se rappellera que les yeux peuvent être troublés de deux manières et par deux causes opposées : par le passage de la lumière à l'obscurité, et par celui de l'obscurité à la lumière ; et, ayant réfléchi qu'il en est de même pour l'âme, quand il en verra une troublée et embarrassée pour discerner certains objets, il n'en rira pas sottement, mais examinera plutôt si, venant d'une vie plus lumineuse, elle est, faute d'habitude, offusquée par les ténèbres, ou si passant de l'ignorance à la lumière, elle est éblouie de son trop vif éclat ; dans le premier cas il l'estimera heureuse en raison de ce qu'elle éprouve et de la vie qu'elle mène ; dans le second, il la plaindra, et s'il voulait rire à ses dépens, ses moqueries seraient moins ridicules que si elles s'adressaient à l'âme qui redescend du séjour de la lumière. - C'est parler avec beaucoup de sagesse. - Il nous faut donc, si tout cela est vrai, en conclure ceci : l'éducation n'est point ce que certains proclament qu'elle est : car ils prétendent que dans une âme au-dedans de laquelle n'est pas le savoir, eux, ils l'y déposent, comme si en des yeux aveugles ils déposaient la vision." D.Desbornes. 2009 |

|||||||||||||||||||||